齐点淄博APP

齐点淄博微信

齐点淄博抖音

齐点淄博快手

您的位置: 首页 > 齐点淄博 > 淄博广电 > 声屏报

——大爱淄博•市井诗境原创文学有奖征文活动

本次征文活动是为了给与广大文学爱好者、朗诵者一个展示自我的广阔平台,让文字的美带来更加美好的人生感悟;给淄博的文化增添重彩浓墨的一笔。本次活动以公平公开为宗旨,让大家在一个公正的环境里同台竞技。我们期待您的参与,盼望广大文学爱好者在这个舞台上展现充满正能量的自己,咏诵美丽淄博、好客山东、锦绣中华的美好愿景。

征文要求:歌颂祖国大好河山、山东历史文化、淄博美食美景、市井文化、地域风情等题材;内容积极向上为主,讴歌时代变迁,参与作品包括精品诗词(诵读)、散文等可以诗配图等多种形式表现。优秀作品在《淄博声屏报》刊登;获奖作品在齐点淄博展示。

奖项设置:一等奖三名;二等奖十名;三等奖二十名;优秀奖若干名。

主办单位:淄博市文联 淄博市辞赋家协会 淄博市诗歌学会 《淄博声屏报》 淄博大爱文学交流中心

文/石峰

岳阳楼是中国江南三大名楼之首,矗立在洞庭湖畔。岳阳楼因范仲淹一首《岳阳楼记》而闻名天下,其中有句:“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”非常出名。这《岳阳楼记》千古名篇,我从小就能朗朗上口,但真正零距离地接触岳阳楼,还是那年的湖南岳阳之行。

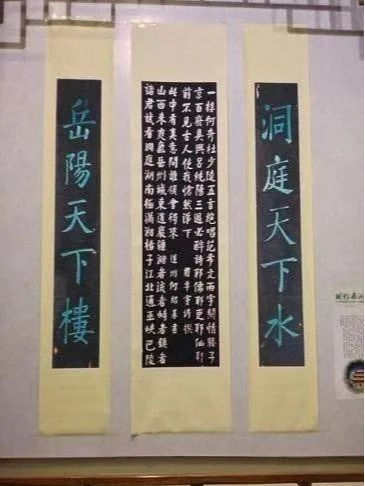

那年10月,秋光绚丽,金风送爽。我和岳阳石化的几位文朋诗友来到岳阳楼时,大门墙上一幅气壮山河的对联:“洞庭天下水,岳阳天下楼”。这用作大门迎客两句,大有先声夺人之妙,让我倾心动容,甚感豪迈大气。一进景区,那波澜壮阔,烟波浩渺,碧玉如盘的八百里洞庭湖就展现在眼前。金色的阳光穿过浅云,直射湖面,微风拂过,细浪跳跃,搅起满湖碎金。湖水中央,君山岛若影若现。这恰如李白诗云:“帝子潇湘去不还,空馀秋草洞庭间。淡扫明湖开玉镜,丹青画出是君山”。刘禹锡诗曰:“湖光秋月两相合,潭面无风镜未磨。遥望洞庭山水翠,白银盘里一青螺”。

我们一行进入大门后,首先映入眼帘的是岳阳楼五朝楼观,它以青铜微缩铸造形式的,重现了唐、宋、元、明、清朝代五座风格各异的岳阳楼景观。不同时代的五座岳阳楼模型建在流水环绕的人工岛上,绿水蜿蜒环绕,动静结合,刚柔相济,蔚为壮观。各楼均参照相关朝代建筑图画而建,是目前亚洲乃至全世界最大的青铜模型建筑群,可以让人领略我国古代建筑的艺术之美。

岳阳楼始建于东汉建安二十年,距今己经有1700年历史。现今的岳阳楼为1984年重修,沿袭了清朝光绪六年所建的形制。1988年1月被国务院确定为全国风景名盛重点保护区,2001年元月核准为国家首批5A级旅游景区。岳阳楼是纯木结构楼宇,主楼三层,楼底花岗石基很高,在仙梅亭、三醉亭的衬映下,显得错落有致。站在岳阳楼脚下有种感觉难以言尽,它没有黄鹤楼的檐言高耸,雄伟壮观;也没有腾王阁的碧瓦丹柱,斗栱重檐。虽然只有三层,但内涵却十分丰富。岳阳楼位于岳阳市西北巴山脚下,地面海拔54.3米,楼高21.35米,占地面积251平方米。由四根直径50厘米楠木金柱自楼底直贯楼顶,梁、柱、廊、坊、椽、檀全靠榫头衔接,相互咬合,彼此牽制成一个整体。全楼没用一块砖石,全都用木料构成门缝对榫,找不到一根铁钉,结构十分严整,工艺精巧,造型庄重。飞檐和楼顶都是用黃色的琉璃瓦盖成。每一层的檐面都有四条脊,第一层脊上装饰着荷花,莲蓬,翅首的凤凰,有天时之意;第二层为昂首的龙头;第三层饰以卷草,翘首为回纹形如意祥云,暗含人和之意。整个楼阁重檐突出,藻井锁窗,雕梁画栋,丹柱彩楹,金碧辉煌,庄严秀丽。三楼楼顶像古代将军的头盔,实属罕见,远而瞭恰似一只凌空欲飞的鲲鹏,尤显雄伟壮丽。整个岳阳楼在美学、建筑学、工艺学上都有着惊人的成就。可以用十个字来概括:四柱、三层、飞檐、盔顶、纯木,因而自古就有“岳阳天下楼”的美称。在江南三大楼中唯有岳阳楼是保持原址、原貌,具有历史、艺术、科学价值的国家级文物!

既然是天下名楼,为什么岳阳楼只建了三层呢?据说当时修建者是取天时、地利、人和之意。它不仅是湘楚文化的杰岀代表,也是儒家文化的殿堂,还飘溢着玄学文化的仙气。它左“仙梅”、右“三醉”,楼亭互衬,体现了自上而下祥云缭绕,龙凤呈祥,天人合而为一,为建筑精品,儒道文化的丰碑。

岳阳楼的前身是三国东吴大将鲁肃的阅军楼,在东汉建安二十年,东吴的孙权和刘备争夺荆州,派鲁肃在洞庭湖操练水军,并在城西依山傍水的地方修建了城池,建造了指挥和检阅水军的阅军楼,这就是岳阳楼的前身。西晋南北朝时称巴陵城楼,初唐时称南楼。中唐安史之乱后,李白被流放至夜郎,到巫山途中遇赦,转途岳阳登上这座楼,兴奋之情溢于言表。此时的李白心情轻快,眼前的景物也显得有情有意,赋诗一首《与夏登岳阳楼》:“楼观岳阳尽,川迥洞庭开。雁引愁心去,山衔好月来。云间连下榻,天上接行杯。醉后凉风起,吹人舞袖回”。整首诗运用陪衬、烘托和夸张的手法,没有一句正面直接描写楼高,句句从腑视纵观岳阳楼周围景物的渺远、开阔、高耸等情落笔,却无处不显出楼高,不露斧凿痕迹,自然浑成,巧夺天工。“山衔好月来",一个“衔”字境界全出。所以说,岳阳楼名字在唐朝时才启用的,“岳阳楼”这个名字应来自于李白。

这一时期,杜甫、刘禹锡、李商隐等才华横溢的风流名士,或是落拓不羁的迁客骚人相继而来。他们登楼远眺,或泛舟洞庭湖上,奋笔抒怀,留下了不少千古诗章。如晚唐诗人李商隐写有《岳阳楼》诗:“欲为平生一散愁,洞庭湖上岳阳楼。可怜万里堪乘兴,枉是蛟龙解覆舟”。这些语工意新的名章丽句,使岳阳楼逐渐闻名起来。

但是,岳阳楼真正名扬天下,还是北宋腾子京重修,范仲淹做《岳阳楼记》以后。庆历四年,遭人诬陷的腾子京被贬为岳州知府,他上任后筹办了三件大事:一是在岳阳楼湖下修筑偃虹堤,以便防衘洞庭湖的波涛;二是兴办郡学,造就人才;三是重修岳阳楼。重修后的岳阳楼规模宏大壮观,腾子京是个文武兼备的人,他认为楼观非文字称记者不为久。这样一座楼阁,必须要有一篇名记记述,才能流芳千古。

于是,他想到了与自己同中进士的好友范仲淹,便写了一封《求记书》,介绍岳阳楼修茸后的结构和气势,倾吐了请求范仲淹作记的廹切心情,并请人画了一幅《洞庭秋晚图》,抄录了历代名士吟咏岳阳楼的诗词歌赋,派人日夜兼程,送到范仲淹当时被贬的河南邓州。范仲淹是北宋著名的政治家、文学家、军事家,他和腾子京一样,因为主张革新政治,受到排斥和攻击,被贬到邓州。他接到腾子京的信件后,反复阅读,精心构思,终于写出了千古名篇《岳阳楼记》。这篇文章全文仅有368个字,但内容博大,哲理精深,气势磅礴,语言铿锵,字字珠玑,成为千古绝唱。而“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”成为传世名句,也成为中华民族崇高人格文化的积淀。《岳阳楼记》以其至高至上的思想内容和艺术魅力,流传千古而不朽,滋润着人们的心灵。从未到过岳阳的范仲淹描写洞庭湖的春之波澜不惊,秋之阴风怒号,甚至闻到了洞庭湖岸芷汀花的芳香。他由景生情,洋洋洒洒地借题发挥,表达了一个入世知识分子的政治情怀:“居庙堂之高,则忧其民;处江湖之远,则忧其君”。要“不以物喜,不以己悲”。要“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”。这既是一种情怀,又是一种高尚的境界。但行文之中,又何尝没有如丝的哀愁和无奈。“此中有真意,问谁领会得来”?这使我想起那个弹劾腾子京的燕度,曾受命勘察腾子京“贪污”案,调查的结果是腾子京所用钱数分明,并无侵期入己”。实在令人谛笑皆非!就像这木板上镌刻的文章,历史终究是要留下真实痕迹的。人生其实就是用时光镌刻铭文,是去国怀乡,忧谗畏讥,满目萧然也好,是心旷神怡,宠辱不惊,把酒临风也好,分明都是在用悲欢打磨自己的灵魂。只是,当腾子京们把一腔热血化成精神的悲歌时,那字迹还能清晰吗?

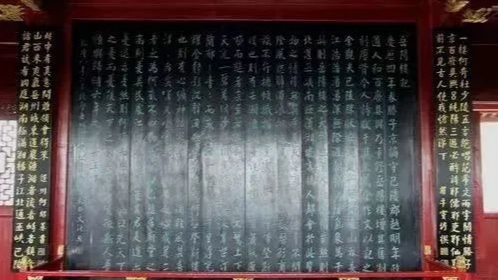

腾子京接到范仲淹的《岳阳楼记》后,喜出望外,当即就请大书法家苏舜钦书写,并请著名雕刻家邵餗将它雕刻在木匾上,于是,楼、记、书法、雕刻合称“四绝面世,可惜雕刻毁于宋神宗年间的一场大火之中。现在我们所见到的这幅雕屏是清代乾隆年间著名大书法家,人称王羲之之后的第一人刑部尚书张照书写的,其字型方正,笔力雄浑,刚劲峭拔,圆转多姿。雕刻刀法纯熟,极为精致。从那以后,岳阳楼名声大震,传扬中外。这就是人们所说的文以楼存,楼以文名。岳阳楼以其至高至上的思想内容和艺术魅力,流传千古而不朽。

走近岳阳楼,只见横匾上“岳阳楼”三个大字笔法雄健潇洒,布局严谨凝重。匾长5.12米,宽1.34米,重250公斤,由七块金丝楠木雕刻,堪称“三湘第一匾”,为黑底贴金字,悬挂在三楼正面斗拱上。这横匾上“岳阳楼”三个字是1961年毛主席提议,由郭沫若先生所题,现已入编《中国名匾》一书。匾额本是中国古建筑的一种门饰,而作为千古名楼的岳阳楼匾,大都岀自社会名流和书法家之手。清代以前所题匾己无从考证,而清至今己知有汪涛、程春海、蒋介石、何健、郭沫若等5人为岳阳楼题匾。当时岳阳楼原管委会希望毛主席题写,主席觉得不妥就转至郭沫若题写。据说,郭沫若接到任务后,认真写了三千多幅,而后从中挑出最为满意的三幅寄给岳阳楼管委会,管委会经认真研究后,一致认为还是将写在信封上的“岳阳楼…收”中的岳阳楼三个字最为满意,于是最终即选用了写在信封上的这三个字。

步入一楼大厅,但见此处设有一块长4.2米,宽3.2米的《岳阳楼记》木刻雕屏,黑底绿字。不过这是膺品,真品在二楼。在一楼的四壁,悬挂着许多木刻匾对,这些都是古今名家吟咏岳阳楼的楹联。挂在正中的一副楹联,是清代大书法家何绍基写的,也是岳阳楼最长的一副。这副盈联是:

一楼何奇?杜少陵五言绝句,范希文两字关情,腾子京百废俱兴,吕纯阳三过必醉。诗耶?儒也?吏耶?仙也?前不见古人,使我怆然涕下。

诸君试看, 洞庭湖南极潇湘,扬子江北通巫峽,巴陵山西来爽气,岳州城东道崖疆。潴者,流者,峙者,镇者。此中有真意,问谁领会得来?

上联以一楼何奇起首,列出了诗圣、名儒、贤吏、酒仙在岳阳楼所留下的诗文政绩和传统,抒发了作者吊古伤今的感慨;下联介绍了巴陵的名山、大川、雄关、险邑。如果你记下了这副对联,那么你对岳阳楼便有了大致的了解。

来到二楼,这里首先映入眼帘的便是神驰己久的《岳阳楼记》雕屏,它由12块紫檀木组成。这里有着一个真实的故事。清道光年间岳阳来了一个姓吴的知县,他一上任就看中了岳阳楼上的《岳阳楼记》雕屏,便用重金贿赂一个民间艺雕高手,秘密仿刻雕屏赝品后,趁调离岳阳之机偷梁换柱,在一个风雨交加的夜晚携带家小岀逃。谁料船被大雨风浪在洞庭湖九马嘴段掀翻,雕屏全部沉入了湖底。后来湖水干浅,《岳阳楼记》真迹被当地渔民打涝上来,打涝时不慎将第八块屏上的“歌互”二字和第十块上的“乐”字损坏。当地文士吴敏树闻讯后,用120纹银从渔民手中将雕屏买回,花了三年时间临摹张照手迹,才补上被损坏的三个字。又过近100年岳阳楼再度整修时,地方官员用120块大洋从吴氏后代中将屏赎回,挂在岳阳二楼,这才“完壁归赵”。至于一楼那副虽是赝品,也有100多年历史了当然成了文物。两副雕屏一真一假,正像一张功罪表,昭示后代子孙值得人们深思。

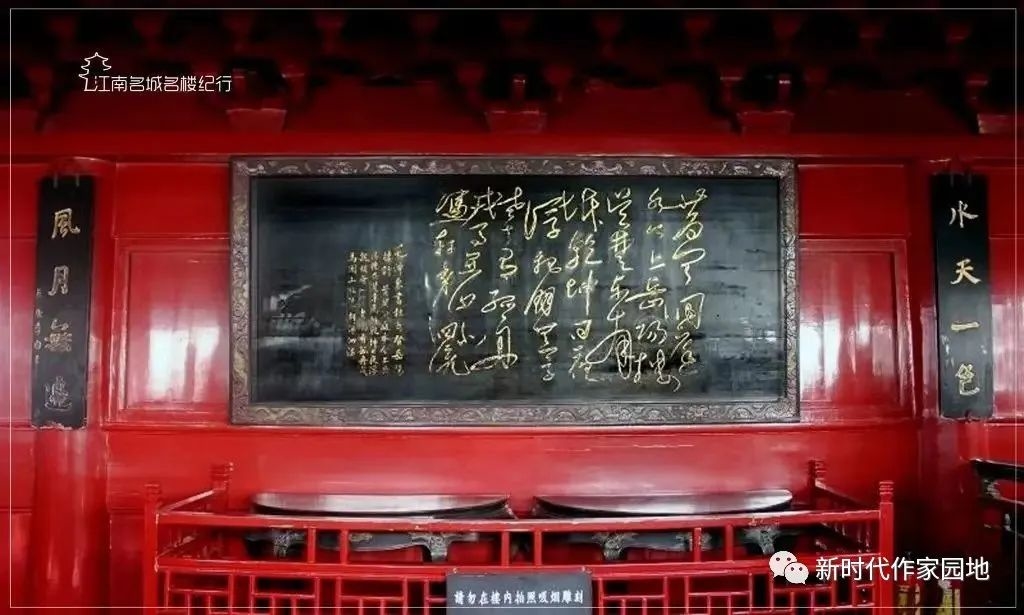

登上岳阳楼三楼,楼堂中悬挂着毛泽东主席手书杜甫《登岳阳楼》诗的木刻雕屏。杜甫诗曰:“昔闻洞庭水,今上岳阳楼。吴楚东南坼,乾坤日夜浮。亲朋无一定,老病去孤舟。戎马关山北,凭轩涕泗流”。其书法笔意奔放,布局严谨,雄健挺拔,形神兼备,笔意与唐代怀素的狂草相似,气度不凡。细读之发现毛泽东主席将杜甫诗第六句“老病有孤舟”中的“病”字写成了“去”字。是笔误还是有意为之?人们大都不知道真情。其实这是1964年7月,毛泽东巡视南方返京途中路过岳阳时,随行的湖南省委第一书记张平化汇报岳阳一带血吸虫病比较严重时,毛主席因此在专列上挥毫书写,特意将“病”字写为一个“去”字,以表达消灭血吸虫病的愿望,体现了人民领袖对群众的关爱之情。

岳阳楼三楼保存了历代极为珍贵的文物,当推诗仙李白书写的楹联:“水天一色,风月无边”最为著名,落款为长庚李白,据传这是李白的手书真迹。楼内还有些楹联也值得欣赏,书法各有所长。比如:“乾坤吴楚双眼开,廊庙江湖一倚楼”。这幅楹联由清道光十二年举人、梓湖文派创始人吴敏树所撰,颜家龙所书写。“十五年胜地重游云外神仙应识我,八百里长天一揽湖边风月最宜秋”。这是清代熊少牧撰联,大书法家何绍基所书。当代著名作家、杂文家廖沬沙书写:“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”。一楼同存诗仙、诗圣和毛主席的真迹,实在是难得!确实值得人们认真品读。

我站在三楼凭窗远眺,视野豁然开朗。北望滚滚东去的万里长江,洞庭湖烟波浩渺,白帆点点,云影波光,渚清沙白,芳草如茵,气象万千,尽收眼底。看到洞庭湖天水相连浑然一色,无边无际,山色湖光荟萃于楼的时候,得到的感觉不正是“天水一色,风月无边”吗?这不由得使我想起了范公笔下“巴陵胜状,在洞庭一湖。衔远山,吞长江,浩浩荡荡,横无际涯;朝晖夕阴,气象万千,此则岳阳楼之大观也”!岳阳楼得水而壮,得山而妍,形似江南,恰如有诗云:“楼前十分风景好,一分山色九分湖”。世人只知范仲淹的《岳阳楼记》,可知腾子京也为骚客。他的词云:“湖水连天天连水,秋来分外澄清。君山自是小蓬瀛,气蒸云梦泽,波撼岳阳城。帝子有灵能鼓瑟,凄然依旧伤情。微闻兰芝动芳馨,曲终人不见,江上数峰青”。短短59个字写景抒情,却有十分的气势。

这正是,衔山吞江岳阳楼!

作者简介:

石峰,中国作家协会会员、中国报告文学学会会员、中国散文学会会员。当过兵,做过工,从事过记者编辑工作。业余创作50年来,在全国报刊发表新闻及文学作品1000余万字,出版报告文学集《一代天骄》《一代风流》《太阳神》;中短篇小说文集《清清的玉女河》;散文集《清明祭》等。作品选入多种版本,在全国省市60多次获奖。

编辑:张铭

值班主任:李玮

校对:杨天宝

编审:王学明

扫码下载

齐点淄博APP

扫码关注

齐点淄博微信公众号

扫码关注

齐点淄博抖音号

扫码关注

齐点淄博快手号